"Se vuoi viaggiare veloce, viaggia da solo. Ma se vuoi andare lontano, viaggia in compagnia"

sabato 31 maggio 2014

Stephan Kessler

Inizialmente Kessler sembra ispirarsi alle incisioni tedesche e olandesi del XVI secolo per poi volgere il suo interesse a modelli della cerchia di Pieter Paul Rubens.

Molte sue opere si trovano al Museo Diocesano di Bressanone, nell'abbazia di Novacella e nella chiesa di nostra Signora di Sabiona.

Il figlio Gabriel decorerà la chiesa del Calvario sul Virgolo di Bolzano.

sabato 1 giugno 2013

"Percorso magico" a Chiusa

giovedì 9 maggio 2013

Sepperl, la più famosa sentinella notturna

Si chiamava Josef Untergasser "Sepperl" e prese servizio come sentinella notturna nel 1866 per terminarlo 40 anni dopo. Egli fu tra hli ultimi esponenti di questa corporazione attiva dal XVII secolo, il cui compito consisteva nella vigilanza notturna delle strade (a scongiurare eventuali incendi).

Secondo gli ordinamenti del 1869, i vigilanti o "Tschetterer" dovevano ispezionare la via per Sabiona e castel Branzoll ogni notte prima delle 12 e dopo la mezzanotte e, più esattamente, da lì annunciare ad alta voce le 11 e l'una di notte.

Competeva alla sentinella notturna anche la sepoltura die morti, l'esazione delle tasse e, talvolta, la pulizia delle canne fumarie. Il discreto stipendio che si riceveva per simili servizi non bastava però a compensare l'esclusione sociale che spesso ne derivava.

Il guardiano notturno con la lanterna in una mano e l'alabarda nell'altra, rivestito della pesante cappa ogni sera verso le 10 (alle 9 in inverno) iniziava la sua ronda per le vie della città e ripeteva cantilenando:

"Ponete ascolto al Vostro Signore, dite pure che il martelletto nella torre ha battuto le dieci. Son le dieci: lodate Dio e la Madonna, pregate per le povere anime del Purgatorio, che il Signore Iddio sia loro ognor benigno. Badate al fuoco che non accada sventura alcuna. Sonate son le dieci, lodato sia Gesù Cristo".

A lui fecero seguito nel 1911 Franz Rabanser , Josef Knollseisen, K. Moesslin ed Eustachius Helfer nel 1923.

Nel 1925, con l'introduzione del nuovo ordinamento di polizia, le funzioni del Nachtwachter divennero superflue e la sua "romatica" figura scomparve per sempre.

(Andrea Vitali, Clausa sub Sabione sita)

La crisi del sistema minerario nel XVI secolo

La situazione dell'industria mineraria nel Tirolo iniziò a deteriorarsi già nella metà del XVI secolo quando i minatori dovettero iniziare a rifornirsi autonomamente degli strumenti per il lavoro e per l'illuminazione delle gallerie.

Fu proprio per venire incontro a questa necessità concrete che gli imprenditori minerari fondarono insieme una struttura di assistenza, lo "Eisen- und Unschlitthandl", un emporio presso il quale si potessero acquistare all'ingrosso ferro, sego e olio.

Un ulteriore motivi di malcontento era rappresentato ache dal rincaro dei cereali che costituivano il principale alimento non solo per i minatori. La scarsa produzione di derrate alimentari e l'alto prezzo di vendita dei cereali, determinarono vere e proprie rivolte per fame.

|

| le monete d'argento |

La scoperta, poi, dei ricchi giacimenti di ora e d'argento delle Americhe e il graduale spostamento dei mercati internazionali verso l'Atlantico oscurarono la generale scarsa redditività del omparto minerario europeo, tanto che i potenti magnati - come i Fuggger - si videro costretti ad abbandonare le miniere tirolesi, ch evia via vennero incamerate dall'amministrazione statale.

(Andrea Vitali, Clausa sub Sabione sita)

mercoledì 8 maggio 2013

Chiesa della S. Croce a Sabiona

|

| Chiesa di S. Croce, Sabiona |

L'antichissima chiesa di Santa Croce di Sabiona è uno dei luoghi di culto più illustri di tutto il Tirolo, risale ad un periodo tra la fine del VI e la metà del VII secolo, quando Sabiona era ormai sede di un vescovo.

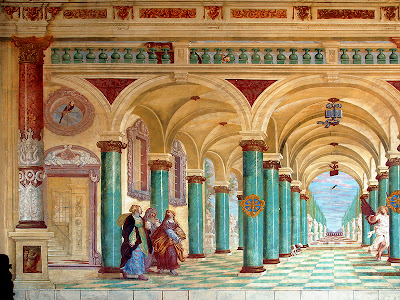

L'attuale edificio è frutto di vari interventi succedutisi nei secoli e senza omogenietà e, pertanto, si resta alquanto sorpresi dalla colorata e luminosa scenografia barocca.

Degli elementi architettonici romanici rimangono i due portali a tutto sesto, scolpiti nel tufo: quello d'ingresso, rimaggiato in epoca gotica e quello murato nella parete meridionale. Divenne chiesa palatina poichè sorgeva vicino al palazzo vescovile e fu dedicata S. Cassiano.

|

| Sabiona (*) |

La più insigne testimonianza artistica di quell'epoca è rappresentata il bellissimo Crocifisso di Leonardo da Bressanone del 1450 ca., diventando oggetto di ammirazione e venerazione.

L'incendio del 1533 distrusse il tetto della chiesa gotica e rovinò parte dei dipinti.

Tra il 1677 e il 1679 la Chiesa di S. Croce fu rivisitata in forma barocca per opera di Matthias Jenner; le colonne della navata scomparvero dando vita ad un'unica sala, le volte ogivali ogivali gotiche vennero demolite e fu inserito un soffitto piano in legno, un'antica cappella fu trasformata in sacrestia, mentre sulla facciata ovest fu aperta la cantoria.

Il quadro successivo rappresenta la "Deposizione di Cristo"; ai piedi del Golgota un gruppo di persone piangenti sorreggono il corpo di Gesù nel sudario.

Al di sotto della finta balaustrata del soffitto alcune "grisaille" rappresentano scene dell'Antico Testamento (il sacrificio di Isacco, il serpente nel deserto, la storia di Giona)

(*) lo zoccolo della 1 colonna a sx raffigura un orso che porta un grappolo d'uva: è lo stemma degli Jenner, gli osti della locanda "all'Orso" di Chiusa;

gli uccelli rappresentano il rapporto tra la terra e il cielo, sono messaggeri celesti, segni viventi della libertà di Dio

il cane, in tutte le culture antiche, rappresenta la morte; è la guida dell'uomo nell'Oltretomba

Säbener Gnadenmutter

|

| Madonna delle Gzrazie, Sabiona |

Säbener Gnadenmutter" o Madre delle Grazie di Sabiona è una preziosa statuetta lignea tardogotica di ca. 45 cm., rappresentante una dolce Madonna in trono con il Bambino Gesù.

La Madonna porge una pera a Gesù bambino e corrisponde alla iconografia medievale di Maria come "nuova Eva", madre del "nuovo Adamo" che reca in grembo il frutto della Salvezza.

Originariamente la Gnadenmutter era esposta ai pellegrini nella navata nord della ristrutturazione gotica.

lunedì 6 maggio 2013

Il diavolo nella Torre dei Signori

Il prezo dell'offerta era però l'anima!

Il contadinello accettò per indigenza, ma col tempo si accorse che la sua condizione non migliorava affatto; infatti il denaro che ricavava dalla vendita delle corna dorate svaniva in fretta, ed in casa sua era scomparsa anche la pace.

Decise allora d farsi aiutare dal cappellano di Sabiona, il padre benedettino Roman Weichlin, il quale si fece portare la boccetta con il capro. Il monaco ebbe il suo bel daffare per cercare di sollevarla poichè essa era incredibilmente pesante! Solo dopo averle legato intorno la medaglietta di S. Benedetto la bottiglietta potè essere presa in mano dal sacerdote, il quale la nascose nella cantina della torre dopo aver confessato ed assolto il contadino dal suo peccato.

Ogni notte gli inservienti erano destati da terribili rumori che provenivano dal basso ed ognuno aveva terrore di scendere nella cantina.

Qualche giorno dopo il vescovo salì a Sabiona per una festa e padre Roman potè mostrargli i demoniaco oggetto. Si deliberò allora di gettare la boccetta in un rogo benedetto preparato fuori dalle mura presso il Torgglhof, il maso vinicolo del convento. Così si fece. Ma la maledizione del demone continuò giorni dopo quando un violento temporale flagellò l'erea di Sabiona, e quetso per intere settimane.

Il padre allora uscì con un crocefisso a benedire il cielo, ma un terribile lampo lo sbalzò in terra insieme ai minestranti, mentre un grosso pezzo del portale della chiesa veniva scaraventato contro il coro delle suore in preghiera, senza che alcuna subisse danno.

Era l'11 giugno, S. Barnaba aveva protetto il convento!

Il terribile maltempo tuttavia non terminò e procurò altri danni. Il guardianod dei Cappuccini di Bressanone, padre Wolfgang Hofbichler, consigliò allora di far erigere 4 croci temporali ai 4 angoli delle mura del convento e di farle benedire dal vescovo. Così fu e, da quel momento, l'ira del maligno non potè più nulla contro la Croce.

Le cronache raccontano che questi terribili eventi accadero tra il marzo e ilgiugno dell'anno 1694."

(Andrea Vitali, Clausa sub Sabione sita"

I "Ribattezzatori"

Grazie a predicatori itineranti, l'Anabattismo si diffuse anche in Tirolo tra il 1526 e il 1527. La risposta delle autorità fu la persecuzione che, nel periodo 1527-1532, portò sul rogo almeno 600 "ribattezzatori", tra cui Jorg "Blaurock" di Coira, arso a Chiusa nel 1529.

Il più illustre anabattista tirolese fu senz'altro Jakob Hutter, contadino di Moos di San Lorenzo di Sebato, missionario instancabile e fondatore di comunità in Tirolo ed in Moravia.

Nel 1535 egli venne catturato nel territorio del Distretto di Gudon, trascinato in catene ad Innsbruck e lì, l'anno successivo, condannato al rogo.

I suoi adepti, gli Hutteriti, nel 1874 lasciarono l'Europa e si trasferirono in Nordamerica, dove ancora oggi vivono oltre 30.000 anabattisti di origine tirolese, organizzati in comunità autonome.

(Clausa sub Sabiona sita, Andrea Vitali)

lunedì 22 aprile 2013

L'ascia perduta a Sabiona

|

| esempio di ascia neolitica |

Arostage e l tesoro nascosto

Arostage in anni di scorribande nei territori del sud aveva accumulato ingenti ricchezze, da lui nascoste nelle profondità recondite della rupe di Sabiona.

I suoi avidi ed invidiosi fratelli si allearono con i Romani contro di lui: lo scontro fra gli eserciti fu feroce e sanguinoso. Alla fine Arostage cadde in battaglia e i conquistatori romani, contro la parola data, decisero di portarsi via i tesori del re. Ciò provocò la ribellione dei due fratelli traditori contro cui i Romani mossero di nuovo guerra. I traditori si diedero alla fuga, ma i vincitori non riuscirono trovare traccia alcuno dell'oro nascosto da Arostage.

.. Fuochi notturni ed improvvise fioriture di gigli tra le fessure rocciose rivelano l'accesso alle camere del tesoro a quei coraggiosi che, provvisti di una verga di nocciolo verde, osino affrontare tre draghi sputafuoco che lo custodiscono. Ma le voci popolari giurano sull'esistenza di tre cunicoli segreti che da Chiusa conducono alle mitiche ricchezze: uno si dipartirebbe dalla casa di Franz Keifl (ex dependance dall'albergo all' Agnello), un altro dalla casa del Capominiera, il terzo da quella di Demetz. In quest'ultima galleria sotterranea si può incontrare una misteriosa dama dai capelli d'oro che, piangendo, siede su un prezioso forziere.

(Clausa sub Sabione sita di Andrea Vitali)

lunedì 25 marzo 2013

Chiesa di S. Croce a Sabiona

|

| (J.B. Hueber,Annuncio della Resurrezione, Chiesa di S. Croce, 1679). Foto di Mirto Fontana |

martedì 27 novembre 2012

Un mercatino di Natale medievale a Chiusa

Tutto si muove in uno scenario medievale: guardiani notturni che passeggiano fra le vie e raccontano le loro storie; nei vincoli riecheggiano i suoni di musica medievale; giocolieri e mangiatori di fuoco che si esibiscono e tanto ancora in una magia illuminata da lanterne.

Il programma prevede:

Ven. 30/11 - Sfilata medievale

Sab. 01/12 - Cavalcate su pony e cammelli, racconti natalizi (ted.)

Dom. 02/12 - Sputafuochi, cavalcate su pony e cammelli, fare biscotti, soffiavetro

Mer. 05/12 - Sfilata dei Krampus

Gio. 06/12 - Sfilata di S. Nicolò

Ven. 07/12 - Angolo del bricolage

Sab. 08/12 - Racconti natalizi (ted.)

Dom. 09/12 - Teatro di marionette Nagelschmitdt, cavalcate su pony, giocolieri,

Sab. 08/12 - soffiavetro, fare i biscotti

Ven. 14/12 - Angolo del bricolage

Sab. 15/12 - Gruppo medievale Niedertor, trampolisti, racconti natalizi (ted.)

Dom. 16/12 - Sputafuochi, cavalcate su pony, gruppo medievale Niedertor,

Dom. 16/12 | fare biscotti, soffiavetro

Ven. 21/12 - Starkenberg, angolo del bricolage

Sab. 22/12 - Cavaliere Daniel Starkenberg, racconti natalizi (ted.)

Dom. 23/12 - Gite in carozza, cavalcate su pony, come fare i biscotti, i m. 23/12 | soffiavetro

giovedì 23 febbraio 2012

i Delai

Dai laghi di Como e di Lugano, dalla Valtellina e dalla Val Camonica, una corrente di immigrazione temporanea portava ogni primavera numerosi muratori a lavorare nei centri dell’Alto Adige come in tutti i paesi del versante meridionale delle Alpi.

Dai laghi di Como e di Lugano, dalla Valtellina e dalla Val Camonica, una corrente di immigrazione temporanea portava ogni primavera numerosi muratori a lavorare nei centri dell’Alto Adige come in tutti i paesi del versante meridionale delle Alpi.La loro penetrazione è comunque lenta ed ostacolata dalle difficoltà linguistiche nonchè da disposizioni che limitano la residenza.

Si stanziarono dapprima nell’Oltreadige, dove parte della popolazione era di lingua italiana e di lì si spostarono verso Bolzano, sostituendosi gradualmente alle maestranze tedesche.

Nel 1499 Bernardo, Battista, Antonio e Cristoforo, originari di Como, ricostruiscono ampliato il protiro del Duomo su schemi romanici, come solo le maestranze italiane si riteneva sapessero fare.

E’ in questo periodo che si forma in Bolzano una maestranza o Confraternita dei Muratori, con fini essenzialmente religiosi, per celebrare messe e funzioni in onore dei defunti.

Al concetto religioso si affiancò poi quello civile di tutela dei diritti. Era ammesso come maestro muratore o tagliapietra: chi avesse compiuto il tirocinio, fosse di buona condotta, di nascita legittima, si accostasse alla comunione, non avesse sperperato sostanze al gioco, non avesse sedotto una ragazza o mantenesse relazioni illecite. Lo statuto, osservato per convenzione, fu ratificato da Massimiliano I imperatore, nel 1494.

Non mancano gli attriti tra maestranze tedesche ed italiane. Il consiglio Comunale di Bolzano, nella seduta del primo settembre 1521, decideva di impedire la cittadinanza e persino “l’incolato” a maestranze italiane, anche nel caso possedessero abitazioni in territorio comunale: “non deve essere assunto alcun savoiardo, italiano o altro non tedesco nè si può conceder l’esercizio di una professione tranne che nelle epoche di fiera.”

Ciò nonostante la più parte dei muratori e dei tagliapietra continuò ad essere italiana. Nel 1523 vi sono muratori oriundi del Lago di Como che lavorano alla costruzione del Ponte sull’Isarco, dei muraglioni del Talvera, alla pavimentazione della città. In un primo tempo veniva riconosciuta la dipendenza della maestranza da Innsbruck e versate le quote alla Cassa di Merano. Ma ridottisi i muratori di lingua tedesca, dopo il 1550 sorsero contestazioni e lamentele: a Merano non affluivano più quattrini e la dipendenza rimase del tutto teorica. Risale al XV secolo la discesa nella conca di Bolzano di alcuni membri della famiglia De Lai, originaria di Scaria d’Intelvi sul Lago di Como, che già aveva compiuto lavori nelle chiese e nei castelli della Val di Non.

Nel 1510 è maestro in Bolzano tale Antoni De Lai. Nel 1523 è citato maestro Nicola Knoflach, traduzione di “aglio”. Fino al 1613 le ammissioni a maestro si scrivono senza distinzione in italiano e tedesco.

La famiglia DE LAI fornisce dal 1580 al 1750, praticamente in maniera ininterrotta per due secoli, gli architetti civici di Bolzano.

Nel 1564 Giorgio e Battista Lai ottengono incarichi dal Comune di Bolzano. Ai figli di Battista il 2 ottobre 1585 viene concesso come riconoscimento ufficiale per la qualità dei lavori, uno stemma di famiglia. G. Battista costruì la Chiesa ed il Convento dei Cappuccini tra il 1599 ed il 1605. I suoi manoscritti sono conservati nella biblioteca del Convento.

Giuseppe Carlo figlio di Andrea eseguì nel 1736 la Chiesa di S. Maurizio. Il campanile preesisteva dal 1300, costruito sopra il coro della chiesetta, già citata nel 1242. I quadri sugli altari di Giacomo Antonio De Lai pittore, furono rubati; restano gli affreschi sulla volta della costruzione ottagonale. Paolo, già nominato architetto civico per importanti lavori al Municipio vecchio di Bolzano nel 1630, costruì la cappella di S. Antonio all’imbocco della Val Sarentino. Andrea e Pietro, figli di suo fratello Giacomo, noto per lavori a Sabiona, in Val Pusteria e nei dintorni di Bolzano, furono famosi in città, eseguirono parecchi lavori, come la chiesa del Santo Sepolcro sul Monte Calvario, che sovrasta la conca di Bolzano, terminata tra il 1683 ed il 1684. È una Chiesa a pianta centrale e cupola su base ottagonale. La sue caratteristiche di stile hanno avuto molta influenza in regione.

Il figlio di Andrea, Giuseppe Carlo, esplicò una attività edilizia straordinaria anche fuori città. Costruì dal 1743 al 1745 la Cappella delle Grazie annessa al Coro del Duomo di Bolzano. Tra il 1718 ed il 1727 aveva completato il Palazzo Mercantile verso via Argentieri, mentre il lato verso i Portici era stato fatto da un Giovanni Battista suo cugino, che costruì anche la Cappella della Vergine nella Chiesa di Novacella tra il 1695 ed il 1696. Ancora di Giuseppe Carlo, tra il 1734 ed il 1737, lavori di ricostruzione della Chiesa abbaziale di Novacella.

domenica 11 settembre 2011

Rifugio e chiesetta di Latzfonser Kreuz

Presso il rifugio che porta lo stesso nome, a 2300 m. di altezza, sorge la chiesetta costruita tra il 1867 e il 1869 sul sito dell'antica cappella del 1743. E' situato a sud della cime di S Cassiano delle Alpi Sarentine.

La chiesetta è, ancor oggi, meta del devoto pellegrinaggio che risale almeno al XVII secolo.

martedì 6 settembre 2011

Chiesetta di S. Valentino a Verdings

Questa costruzione romanica risale al 1202 e fu gotizzata nel XIV secolo. Al suo interno si possono ammirare stupendi affreschi.

Questa costruzione romanica risale al 1202 e fu gotizzata nel XIV secolo. Al suo interno si possono ammirare stupendi affreschi.Da non perdere è la visita della piccola Cappella del Cimitero. Si tratta di una costruzione quadrilaterale romanica con un'apside circolare, con una porta ad arco a tutto sesto e finestre a lunetta. Interessante è la rappresentazione della ruota della vita e i quadri raffiguranti gli "ultimi 4 punti", cioè il cielo, l'inferno, la morte e il giudizio universale.

lunedì 5 settembre 2011

Chiusa: la piccola città degli artisti

Chiusa divenne nota nella seconda metà dell'800 come "la piccola città degli artisti" perchè era nota come meta di numerosi artisti: poeti, musicisti, pittori, scultori, provenienti soprattutto dalla Germania e dall'Austria. Il motivo principale d'attrazione fu, all'origine, l'ipotesi avanzata da alcuni germanisti che il grande poeta Walther von der Vogelweide fosse originario del Sudtirolo.

Tra il 1880 e il 1914 soggiornarono più di 70 artisti; tra gli scultori: Hans Rabensteiner, Valentin Gallmetzer, Heinrich Natter, Josef e Hans Piffrader - tra i pittori: Ernst Loesch, Franz von Defregger, Josef Wopfner, Alexander Koester - tra i musicisti: Josef Pembauer, ecc.

Torre del capitano - Burg Branzoll

Appena sopra l'abitato di Chiusa, lungo la strada che si arrampica verso Sabiona, si erge Burg Branzoll, noto anche come Torre del Capitano, poiche dal 1465 al 1671 fu sede del capitano vescovile.

Appena sopra l'abitato di Chiusa, lungo la strada che si arrampica verso Sabiona, si erge Burg Branzoll, noto anche come Torre del Capitano, poiche dal 1465 al 1671 fu sede del capitano vescovile.La sua esistenza è storicamente documentata a partire dal 1304, l'originale torre risale al XIII secolo, quale roccaforte dei signori di Sabiona, burgravi per conto del vescovo, unico accesso della rocca di Sabiona. Alla fine del Quattrocento la fortificazione fu ampliata con la costruzione addosso all'alto mastio della residenza, fino alla distruzione provocata dall'incendio dell'anno 1671. Solo il poderoso mastio si salvò dalla distruzione, insieme a parte delle mura che si collegavano alle fortificazioni dell città.

Abbandonato per quasi due secoli , il rudere fu donato nel 1874 dal vescovo di Bressanone alla città di Chiusa, che lo vendette nel 1895 allo studioso austriaco Otto Piper. Il nuovo proprietrario, autore fra l'altro di uno studio sui castelli austriaci, restaurò solo il mastio per farne la propria residenza.

Tra il 1912 e il 1914 Gustav Nolte, architetto civico a Bolzano a partire dal 1908, inizia la ricostruzione degli altri edifici.

giovedì 1 settembre 2011

Complesso conventuale dei Cappuccini a Chiusa

Il complesso si trova a sud della città di Chiusa, appena oltre il torrente Tinne. Nel 1972 è stato acquistato dal comune di Chiusa, quando gli ultimi religiosi hanno lasciato il convento, il quale l'ha trasformato in un centro culturale, religioso e sociale con: la cappella di Loreto, il Tesoro di Loreto, un museo di storia e arte locale, la Biblioteca civica e l'annessa Casa della Cultura "Albrecht Durer" con sala dei concerti e rappresentazioni teatrali.

Il complesso si trova a sud della città di Chiusa, appena oltre il torrente Tinne. Nel 1972 è stato acquistato dal comune di Chiusa, quando gli ultimi religiosi hanno lasciato il convento, il quale l'ha trasformato in un centro culturale, religioso e sociale con: la cappella di Loreto, il Tesoro di Loreto, un museo di storia e arte locale, la Biblioteca civica e l'annessa Casa della Cultura "Albrecht Durer" con sala dei concerti e rappresentazioni teatrali.L'intero complesso è stato donato dalla regina di Spagna Maria Anna (1667 - 1740, figlia del principe elettore Philipp Wilhelm von pfalz Neuburg sposa di Carlo II, appartenente al ramo spagnolo degli Asburgo) al suo confessore, il padre Cappuccino Gabriel Pontifeser, nato a Chiusa. Laureatosi in filosofia, in seguito entrò a far parte dell'ordine dei Cappuccini e dopo un pò di tempo divenne confessore della regina di Spagna Maria Anna. In seguito la regina acquistò il fondo Zoppolt che comprendeva la casa natale di padre Gabriel e negli anni 1702/03 venne costruita una capella dedicata alla Madonna di Loreto.

La chiesa dedicata nel 1701 a S. Felice di Cantalicio, come la pale dell'altare maggiore a lui dedicata, opera del pittore Paolo Pagani. I quattro altari sono dono dell'arciduchessa Dorotea di parma, sorella della fondatrice del convento, opere del bolognese Carlo Cignani (1628-1719).

Vicino al convento dei Cappuccini si trovava la casa natale di padre Gabriel, acquistata insieme al giardino per costruirvi la cappella di Loreto, copia della casa che ospita a loreto la Madonna Nera.

Il tesoro di Loreto, o tesoro dei Cappuccini, è una delel maggiori attrattive della città. I pezzi che costituiscono il tesoro sono stati in parte regalati dalla regina al convento, per il resto frutto di donazioni raccolte in Spagna dallo stesso padre Gabriel. Nel museo sono esposti dipinti del XVI e XVII secolo, di provenienza italiana, olandese ma soprattutto spagnola. Il pezzo di maggior rilievo è l'altare appartenuto alla coppia reale spagnola.

martedì 23 agosto 2011

La pietra di Albrecht Dϋrer - Dϋrerstein

Nel 1494, il pittore Albrecht Dürer (1471-1528 ) viene in Italia per la prima volta, e ne sarà tanto affascinato che ritornerà a Venezia fra il gennaio 1506 e il gennaio 1507.

Durante il suo viaggio sosta a Chiusa e, un giorno camminando verso il Monte Tschan, sul versante sinistro della valle, disegnò la cittadina di Chiusa, vista dall'alto. Purtroppo la sua opera andò perduta ma rimase un'incisione su rame che utilizzò come sfondo alla sua figura allegorica "la grande fortuna".

Ancor oggi si può percorrere questo suggestivo sentiero che porta al "sasso di Dϋrer"!

lunedì 27 dicembre 2010

Le Tre Vergini di Maranza

Il culto della triade femminile risale ad epoca precristiana, collegato ad una triade materna celtica, venerata in Renania.

Il culto della triade femminile risale ad epoca precristiana, collegato ad una triade materna celtica, venerata in Renania.La leggenda delle Tre Vergini di Maranza ha molte versioni: alcune antichissime, risalenti addirittura all'Alto Medioevo, altre provenienti da varie zone, fra le quali si conta l'alta Baviera.

Tutte seguono comunque un filo comune: la fuga dal paese natio a causa delle invasioni barbariche, l'arrivo nella Val d'Isarco, la salita al monte di Maranza, il miracolo del 'Tiglio', la vita a Maranza ed il martirio.

Si può quindi tentare di ricostruire la leggenda seguendo questo filo che le accomuna tutte, che fonde leggende a precise verità storiche.

Aubet, Kubet e Gwere erano, secondo tutte le fonti, tre sorelle: Aubet la maggiore, Gwere la minore. Alcuni si spingono anche a darne delle età: alla nascita di Gwere, Aubet avrebbe avuto tredici anni, Kubet sei.

Alcune fonti le considerano principesse, altre appartenenti alle stesse popolazioni barbariche (intendendo con 'barbariche' il significato di straniere alla terra dove arrivarono, dall'etimologia stessa della parola 'barbaro') ma, a differenza di queste, cristianizzate.

Quel che è certo è che in seguito alle invasioni furono costrette a fuggire dal loro paese. Considerando per vero il martirio subito con S. Orsola a Colonia, il periodo in cui sono vissute si può datare al V secolo dopo Cristo; e considerando ancora che tale martirio ha avuto luogo al tempo dell'invasione degli Unni e dei Goti, forse sotto il regno dell'Imperatore Marciano, nel 452 DC, considerando la giovane età delle fanciulle si può risalire al periodo della loro fuga, intorno al 420 DC.

Si può credere che esse provenissero dall'Europa dell'Est, in particolare dalle popolazioni Baioare, che in quell'epoca si stavano spostando verso Ovest in seguito alle invasioni. Fonti isolate danno a loro addirittura origini francesi. Dopo essere fuggite dal loro paese natio, la prima certezza è che esse arrivarono nella Val d'Isarco, in particolare a Lazfons, dove si hanno le prime notizie del loro arrivo. In questo luogo esse chiesero ospitalità in cambio di servigi ma vennero schernite e cacciate dagli stessi abitanti. (Si dice che per secoli gli abitanti di Lazfons, a digiuno e a piedi nudi, si siano recati in pellegrinaggio alle Tre Vergini di Maranza per invocare la pioggia sui loro campi. L'ultimo loro pellegrinaggio documentato avvenne nel 1906). Si rimisero quindi di nuovo in cammino, arrivando in Val Pusteria. Da Rio Pusteria, per il Katzensteig, salirono verso Maranza.

E da qui le leggende, parlando del miracolo del Tiglio, combaciano perfettamente.

Il sentiero che porta a Maranza è ripido e difficile, ed il sole di Luglio brucia sui loro volti. Non reggendo più alla fatica le fanciulle si abbandonano sfinite su di un prato. Allora Aubet prega il Signore di soccorrerle, di non lasciarle morire, donando loro un po' d'ombra: ed ecco ergersi accanto a loro un albero, che dona loro l'ombra tanto desiderata. Kubet, ringraziando il Signore del miracolo, chiede allora da mangiare: ed ecco che dall'albero crescono frutti, che saziano le Vergini. Infine Gwere chiede l'acqua per dissetarsi: ed ecco che una fonte sgorga per loro. Il miracolo è avvenuto, il Signore è con loro: e le fanciulle lo ringraziano con canti di lode, pregando felici e piene ancora di tanta speranza. Le Vergini continuano quindi l'ascesa del monte, arrivando al villaggio di Maranza.

Qua chiedono di nuovo ospitalità, in cambio di lavoro: e gli abitanti accettano volentieri le nuove venute, offrendo loro un riparo e cibo. Ben presto le Vergini diventano le beniamine del villaggio, e la voce della loro bontà si sparge ovunque: lavorano nelle case e nei campi, impastano e cuociono il pane, filano la lana, lavano, conducono il gregge al pascolo, arano la terra, falciano l'erba. E se il villaggio è in pericolo esse sono pronte a difenderlo con la armi e con la Fede: combattono e, quando la pace ritorna, riprendono con gioia le loro occupazioni. Lavorano e pregano, insegnando ai rudi abitanti di Maranza ad amare il Signore: e molti di essi si fanno cristiani.

A questo punto ogni leggenda ha la sua versione dei fatti. C'è chi dice che le Vergini siano morte proprio a Maranza, ma 'ufficialmente' esse fuorono martirizzate con Orsola a Colonia.

Ma ci si chiede: come hanno fatto da Maranza a far parte della schiera delle Vergini? Forse furono raccolte, come dice qualcuno, durante il pellegrinaggio che Orsola e le altre fecero verso Roma; o, secondo una delle versioni della storia di Santa Orsola, furono chiamate da una delle 10 sue ancelle, Palladia, per andare a far parte delle 11.000.

Quel che è sicuro è che esse furono martirizzate, come dimostra la freccia nelle mani di una di loro, nella chiesa di Maranza. Ed è tanta la venerazione che il popolo di Maranza ha per le sue sante patrone che il luogo dove esse si riposarono quel lontano giorno d'estate viene chiamato 'Jungfraurast', la sosta delle Vergini. Una particolarità: il nome 'Gwere' deriva una parola antichissima dal vocabolario religioso, participio passato ridotto dalla radice di gwere, che significa 'cantare inni di lode'; in uso nella zona baltica, slava, indopersiana.